西洋芝日記

2000-2014

J1サッカーチームで、東京都小平市を本拠とするFC東京が、2009年のナビスコカップを制しました。

小平市では小学校の校庭の芝生化を進めていますが、それには、FC東京のスタッフが協力しています。

我が家でも10年以上前から庭に西洋芝を植えてきました。

西洋芝は冬の美しさに魅せられて、始める人が多いですが、「2−3年持てば良い方」と言われ、辞めてしまうことが多いようです。

毎年苦難の連続ですが、冬から春にかけての眺めは抜群です。毎年秋に種子を蒔き足すことにより、何とか維持しています。

年々、日々の記録を掲載します。下に行くほど古くなっています。

パンパスの名残 2001年12月9日

スプリンクラで爽やか 2005年5月5日

初めに冬に庭一面に青々とした芝生があると気持ちが良いです。そこで、西洋芝を育ててみようかということになりますが、数年で駄目になってしまうと言われています。また、最近は、小学校の校庭を芝生に変えて、子供たちが楽しく元気に遊んだり運動するようになったという例を目にするようになりました。しかし、維持が難しいようです。

ここでは、楽しみと悪戦苦闘の様子をお届けします。詳しい経過は日記のページにあります。

2014年版

初めに

一昨年までは、夏の暑さなどで、芝生が減ってしまうため、毎年種まきをしていました。大変なため2012年から種まきを止めました。

2013年は春に裸地だらけで再開し、芝生と雑草が伸びるのに任せ、夏は乾燥して芝生が枯れるので、雑草を伸ばして乾燥を防ぐようにしました。

また米国などでは芝生は10cm近くの長さになっていることは珍しくありません。

ゴルフ場のように短く刈らねばならないと言うことはないと思います。

今年の初めは昨年よりは芝生が残っています。

芝刈りを減らし、高刈りにし、水やりを増やして、芝生を増やしていきたいと思います。

6月前半

まだ隙間が多いですが、全体に緑に覆われ始めました。

5月後半

横から見ると茂った所は緑に覆われているようです。今年初めての芝刈りをしましたが、高さ10cm程度と「高刈り」で「雑草は低く刈る」用にしています。

4月末

下の写真から5日間で大株はとても伸びました。

4月後半

元気な株は群群伸びて少し広がります。小さな株が飛び飛びにしか無い所も、育ち始めました。

4月前半

元気な株は茂って伸び始めました。裸地に近い所は雑草が伸びてタンポポが咲いています。

3月前半

まだ冬枯れです。まだ裸地が多いです。

2013年版

初めに

西洋芝は日本芝より弱く、芝刈り・草取り・農薬撒きが欠かせず、それでも数年で駄目になるのが普通です。

それで、これまでは、毎秋に、種まきをしてきました。しかし、草取り、整地、均等な種まき、覆土、発芽まで毎日の水やりなどとても大変です。

そこで近年は種まきしないで維持する方法を検討しています。

その一環として、昨年は暑い夏に生長不良の部分を保護するため、「夏に雑草を残して弱い芝を暑さと乾燥から守る」ようにしました。

ことしは、「元気な部分の芝を短く刈らずに旺盛に生長させる」を重点にしています。

これまでの「緑の芝生」は昨秋に撒いた一年草」でしたが、「宿根草」にチェンジしたいと思っています。

経過(下から上へ)

5月下旬

北のテラスと東の車庫に囲まれた隅は乾きにくいためか隙間なく埋まって一面緑になってきました。

時々穂刈りをしています。

晴れが続いて乾くときには、まばらなところを中心に水やりします。良く茂っている処は余り乾きません。

5月中旬

西から両縁が茂ってきました。 南の花壇との境では穂が出て実がなっています。 北の縁のテラス戸の境も茂っています。

4月下旬

移植・補植の続き、植えつけ後に晴れたり高温で水不足になると根付きが悪く葉が枯れるので、雨が降る前に植えるように心がけます。

花壇との堺の株は旺盛に生長しています。

4月上旬

転々と残っている中株の間にある裸地に、縁で育った大株を移植して補植、雑草は残したまま共存。

カレンダー

| 月 |

| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|

| 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 9 |

| 下旬 種まき、目土 |

|

|

|

|

|

|

| 10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 11 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

目次

1 初めに

2 西洋芝が枯れる理由

3 芝枯れの対策

4 省力化

2 西洋芝が枯れる理由

ヨーロッパや北米の寒い気候で元気な西洋芝は、暑さに弱いとされています。そこで日本の夏には見る影もなくなってしまうことが多いです。このため、年間を通して緑を保つようにしようと思うと、芝刈り、草取り、水撒き、サッチ(切り葉、枯れ葉)取りなどと、作業に追われます。

また、種類によっては、日陰に弱い物もあります。

3 芝枯れの対策

(1)補植

庭一面に植えていると、元気のよいところと、枯れたところが出てきます。庭の縁の方や、踏み石の周りなどで元気のよい処があったら、抜き取って枯れたところを穴埋めすることができます。

(2)秋の種の播き足し

幸い、芝生が生えてしまった所には秋に種まきすると、良く生えて、少なくとも毎冬緑を楽しむことができます。

ただし、そのためには、種をまくだけでは済まず、

種をまく前に、枯れ葉やコケ・モなどを取り除き、草取りし、土を平らに均す

種を均一にまく

目土を掛ける

ある程度大きくなったら芝刈りをする

翌年は、根が浅く枯れやすいので、乾かさないようにする

という手間がかかります。勿論材料もかかりますし、目土を毎年入れればわずかずつですが、地面が高くなっていってしまいます。

(3)乾かさないように

せっかく種まきしても、翌夏はおろか、直後から枯れてしまったりします。若芽は小さくて細いため、まとまって裸地になっていた処は他より乾きやすく、また、根が浅いため大きな株よりも乾きに弱いためと思われます。従って、新しく種をまいた処は、翌夏まで乾かさないようにしなければなりません。従って特に翌夏には毎日水やりをする必要があります。撒いてから以降もそのように世話ができなければうまくいきません。

種まきの時期は通常9月後半からせいぜい10月初めと言われていますが、年々秋が高温になってきているので、種まきを遅らせるのも一法です。

(4)踏み石などで乾きを抑える

庭の周辺で境にレンガを置いたり、テラスとの境や、中央に踏み石を置くとその周りなどは、比較的元気です。踏まれないせいもありますが、芝生だけの広い日向よりも乾きにくいのが理由と思われます。そこで、広くて毎年枯れやすい場所があれば、踏み石を適当に並べて、少しでも乾きを抑える場所を作ってやると、枯れも抑えられます。

秋の種まきの前に踏み石を置きます。

(5)裸地の中心に補植して種まき

広い裸地ができてしまうようなところも、中央に補植してから種まきすると、乾きも抑えられ、回復しやすくなると思われます。

(6)裸地に移植し、育つところに種まき

庭の中には、種まきして良く育つところと、暑すぎ乾きすぎて小苗には無理なところがあるようです。そこで、どこも種まきするのではなく、小苗の育ちにくいところには、昨年育った小苗や古株を移植し、昨年良く育った場所に再度種まきをすれば、効率が良くなります。いわば焼き畑農業や輪作のようなものです。

(7)少々少くなっても補植で済ませ、種まきしない

毎年全面を完全に再生しようとすると、手が回りきらず中途半端になりかねません。日差しが強く枯れやすいところは止むをえませんが、それほどひどくないところは、一部に補植する程度にして、種まきを省略します。

4 省力化

庭を西洋芝にすると、芝刈り、雑草取り・サッチ取り、水撒き、種まき、滅仕入れ、農薬散布など、年中作業が必要で、日本芝がほったらかしで何もしなくても枯れずに年々少しずつ広がっていくのとは雲泥の差です。

そこで、西洋芝で世話を少しでも減らしたいと考えるのが人情です。

(1)水撒きの自動化

西洋芝で一番大変なのは水撒きです。日本芝より暑さに弱いこと、種をまいて育てるので匍匐茎で増える日本芝と違って根が浅く水不足に弱いという問題があるからです。ある程度の広さがあったら、スプリンクラーで水撒きすると、手間がかかりません。

さらに、この頃他の園芸にも良く使われる、自動水やりのタイマーを使うと、不在の日でも自動で水やりができます。

暑くない季節に間隔を置いたり、暑い時期には水やりの総時間を長くするなど、調節することもできます。

(2)無農薬栽培

西洋芝の栽培書には、さまざまな病虫害が詳しく紹介され、頻繁に農薬をまくように勧められています。勿論病虫害が蔓延して芝生が無くなっては困りますが、局部的に色が変わったりするのまで防ごうとすると、芝を楽しむどころでは無くなってしまいます。「西洋芝は、秋に種まきすれば再生できる」くらいに考えて、無農薬を決め込んでも、暑さや水不足で弱るのと大差はないと思います。

(3)草取りを省く−雑草に勝つ芝生の維持

芝生には雑草はつきものですが、芝が隙間なく生え、元気に生長している時は、芝刈りにより、雑草は勢いがなくなるので、草取りをしなくても済みます。

従って、草取りをしないようにするには、芝生を元気に保つのが一番です。

(4)種まきや目土かけを省く

毎年、芝が少なくなった処の雑草を抜き、サッチを取り、整地して、種まきと目土入れをし、毎日水撒きするのは、楽しみもありますが一番厄介です。3に書いた対策をして、全体や部分的に種まきをしないで済ますと、とても楽になります。

(5)種まきの目土を省く

更地に種をまくと、雨や水撒きで種が流れてしまうため、目土で覆わなくてはなりません。また、目土は種を覆って乾燥から守り芽を出しやすくします。少し隙間ができた位のところに播き足す場合には目土をしなくても、水やりをしっかりすれば芽出しができます。

西洋芝日記

2010年まで

2010年

10月

中旬 芽生え、水撒き、目土追加

数日で芽が出始める

芽生えの遅い所に目土を追加

中旬 種まき、水撒き、目土追加

地肌を出して種まき、赤土粒の目土を掛ける

広い裸地には通路を兼ねたレンガの列を敷いて種まきの面積を狭め、少し広い裸地には中心に古株を穂植して種まき

裸地が目立たないところ、暑さでも乾燥しにくい日向は、種まきをしないことにする

数日かけて全体に種まきをした

毎日水撒き、種が流れないように

水撒きして種が露出した処に目土を足す、2-5mm必要とされている

上旬 整地準備

雑草を抜く、サッチや皮膜やコケを除く、数年分を株元まで取り除き地肌を出す

芝の横に伸びた葉を鋏で切り縮める

草陰などに昨年の芽が密集、日向は枯れたものが多い

裸地になった処に、踏み石の周りなどの伸びた芝を切り取り、補植。広いところにはレンガの踏み石を置き、乾燥を予防

9月 除草・準備

後半 鎌の先端を使って雑草を抜き始める、メヒシバが芝刈りで弱っている、芝の横に伸びた葉をバリカンできる

前半 種まきの準備として、雑草を低く刈る(バリカン式芝刈り機)

8月

後半 暑さが峠を越したので、雑草を一度刈る(芝刈り機)

前半 雑草が茂るが、芝生保護のためにそのままにする

7月

後半 梅雨明け以後は、ほぼ毎日夕方に水やり

枯れがひどい

4月

4月には珍しい雪、4月17日

古くて大きい株、中くらいの株、と、小さな昨年の芽生え(秋以降の水不足で黄色くなっている)、少ないところにはハコベが伸びた、4月14日

2009年

11月 整形

6日 晴れが続いていても、朝は露だらけである。

3日 手刈りによる新苗刈りと、古苗の切り戻しが一段落し、軸刈りによる古苗の枯れの心配が無くなったので、機械刈りを始める。

10月 新苗の生育

29日 手刈りの3回目を始める。古苗を中心に倒れている葉を起毛して切り、新苗と根元に日が当たるようにする。特に裸地周りを切って、日当たりを良くする。雑草は低めに、カタバミは伸びて葉が大きくなっている物は化を切り落とし、勢力を弱めると共に、芝への日当たりを良くする。たまにいも虫がいる。ミミズの盛り土もわずかに見られる。

22日 手刈りの2回目がほぼ終わる、裸地に近かった所もほぼ緑で覆われ、全面が芝生になった。しかし、新苗ばかりの所は、色が黄緑色で薄い。このころ化成肥料を撒く。

13日 機械刈りは新苗が引っ張られて抜けてしまうのが心配なので、手刈り用に鋏を購入して、手刈りとする。メヒシバを重点的に切り、花や実はできるだけ取り除く。水やりはなるべく1日おき位に毎日する。特に裸地に近かったところは乾きやすい。

1日 新芽がかなり伸びる、ほぼ同じ日に蒔いたが、場所により大きさがかなり違う。最も長い所で3cm、新しい苗はか細く、昨年蒔きと思われる苗はやや太くて0.2mmほど。夏は水がやや足りなくなることがあるが、このような小さな苗は乾かしてはならないことが分かる。古苗は葉の幅が広い。

9月 種子蒔きの準備と種子蒔き

例年通り、種子を蒔くと恵みの雨が降り、発芽を促してくれる。

種子蒔き、例年通り3缶、目土を満遍なくかぶせ、水やり。

20日− 手で草取りをする、コケやゴミを除く

18日 さらに15mmまで低刈りにする。地面に凸凹があって引っかかる。メヒシバだらけである。

芝の種子と目土(赤玉土小粒)を買う。

7日 夏の間は枯れの予防のため長めにしてあるが、種子蒔きの準備のため、やや涼しくなって枯れる心配が少なくなったので、25mmに低刈りにし、水やりをする

8月 スプリンクラーで水をやる

6月 14日芝刈り

5月 11日 1週間ですごく伸びた

4月 肥料、水やり

2008年

11月

生え揃い、長く伸びた、

10月

9月 23日 種子蒔き

ややまばらになっている

蒔いた後、黄色っぽい米粒のようなのが種子

5月

11日 芝刈り

4日 芝刈り、黄葉目立つ

4月 26日 芝刈り 20mm

3月 23日 芝刈り

2007年

11月

27日 肥料

26日 芝刈り、

8月 芝刈り

2006年

10月

4月 30日 芝刈り

2005年

11月

7日、8日 芝刈り、補植

5日 芝刈り

10月

芝刈り機、スプリンクラーと

古くて広い葉と、細長い新しい葉、生えていないところも多い

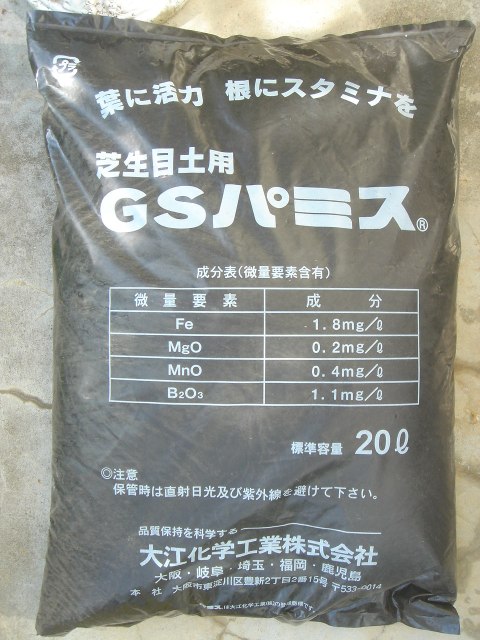

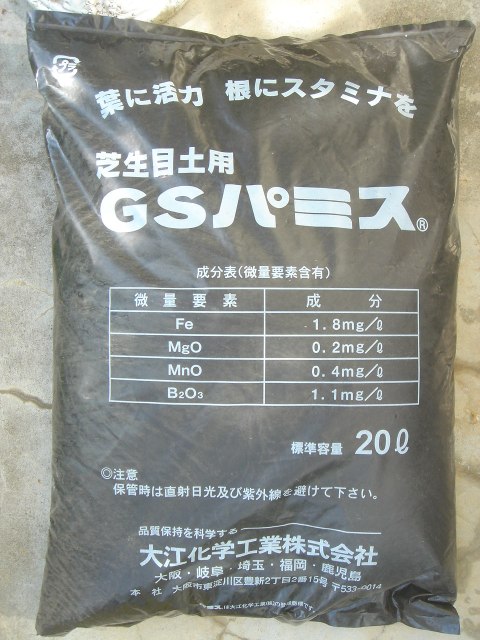

軽石の目土

6月

19日 芝刈り

5日 芝刈り、20mm、15mmと段階的に短くする

4日 芝刈り25mm

5月

14日 芝刈り 10日足らずでとても伸びた

5日 芝刈り20mm

4月

29日 スプリンクラタイマ再設定

24日 芝刈り、スプリンクラ自動タイマ設定、化成肥料を撒く、プランタから補植

2004年

11月

4日 芝刈り、とても良く伸びている

10月

31日 芝刈り、化成肥料を撒く

18日芝刈り

糸のように細い新芽と幅広の古株

6月 3日 芝刈り

4月 5日 芝刈り

球根花壇の縁どり、4月5日

3月 15日 水やり

2003年

12月

28日 コケ取り

11月

28日 芝生が茂る

9日 芝刈り、パンパス周りが日陰で無くなったので、補植

10月

5日 新芽が伸びてきた、機械刈り

細い葉は今年生えた新芽、広い葉は昨年以前に種をまいた苗

10月5日

9月

20日 種子Jターフタキイエバーグリーン470g2缶を蒔く、目土3.5袋を撒く、やや不足

16日 芝刈りの仕上げ、コケとり続き

15日 コケを取る

13日 芝刈り

8日 芝刈り、短くする、カビ、コケ、枯れ草を除く

7日 メヒシバの実を除く

7月

6月

22日 芝刈り

5月 10日 芝刈り20mm、土入れ、補植用苗を育苗箱からプランタに植え替え

4月

27日 芝刈り、補植

6日 今年初めての芝刈り

3月 15日 肥料を撒く

球根花壇を取り巻く芝生、3月30日

2月 1日 全面緑になっている

2002年

11月

23日、24日 芝刈り

17日 芝刈り、黄色くなっている、縁刈り

6日 芝刈り、肥料

3日 芝刈り

9月

22日 芝刈り

1日 芝刈り メヒシバ蔓延、枯れひどい

8月 日当たりの強い所は枯れが目立つ

7月 夏は暑さと乾燥による枯れを予防するため長く伸ばしている

スプリンクラーで水やり

左のプランタ植えは、裸地に補植するための苗作り、7月2日

6月

9日 芝刈り

5月

26日 芝刈り

25日 スプリンクラー初使用

5日 芝刈り

4月 28日 芝刈り

13日 芝刈り

3月 31日、今年初めての芝刈り

2月20日 水やり

2001年

12月

うっそうと茂った芝生、踏み石は鉄平石、12月10日

11月

18日 花壇に侵入した芝を抜く

5日 芝刈り、機械と手刈り

10月

16日 芝刈り、化成肥料を撒く

14日 種まき部分の芝刈り、新芽5cmに合わせる

9月

2日 芝刈り

1日 芝刈り、メヒシバが蔓延

6月

30日 メヒシバ抜き

24日、25日、26日 芝刈り、メヒシバ取り

12日 芝刈り、カタバミ、メヒシバ取り、尿素肥料を撒く

9日 カタバミ、メヒシバ取り、アリの巣がひどい

2日 メヒシバ出始める

1日 伸びる

5月

14日、15日 カタバミの花つみ

7日、カタバミ取り、低刈り

5日、カタバミの花とり、熊手で起毛し低刈り

2日、カタバミに花、低く刈り、花を刈る

4月

14日、15日 芝刈り

8日 芝刈り、低く

7日 雑草取り、目土の代わりに軽石の小粒を撒く

1日、今年初めての芝刈り

2月

18日、19日 カタバミ抜き、目土として砂を撒く、キクズ敷く

踏み固めないよう、鉢ケースを埋める

芝生の庭に戻る

2010.10.15 写真追加、サーバー移動

2009.11.6 掲載開始

2009.8.28 それまでの経過をまとめて記録