江古田の森の生きもの

初めに

練馬区の南の端、中野区側に「江古田の森」という公園があります。

療養所跡地の区堺の川に半分囲まれた丘です。

ここはカブトムシの宝庫であり、他にも多くの生きものが住んでおり、記念すべき植物も植わっています。

江古田の森の公式HPには載っていないので、代わりに紹介していきたいと思います。

グラウンドや小さな池もあり、近所の人の憩いの場です。

2023/08/04

江古田の森の生きもの図鑑です。

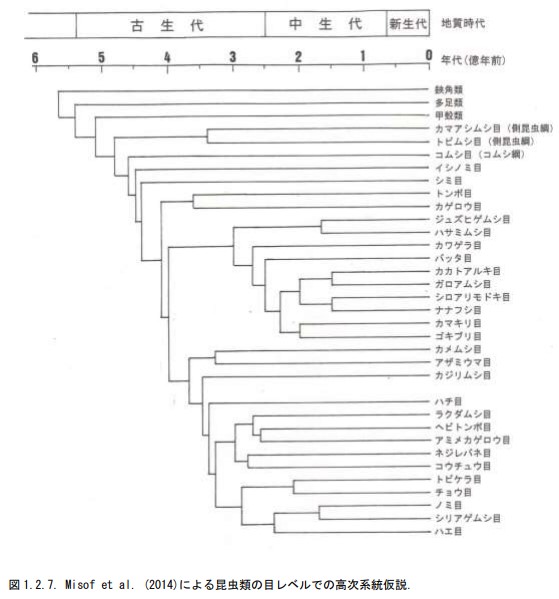

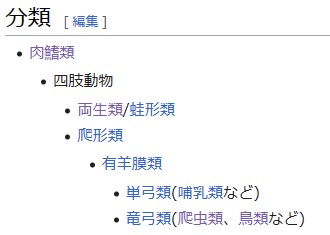

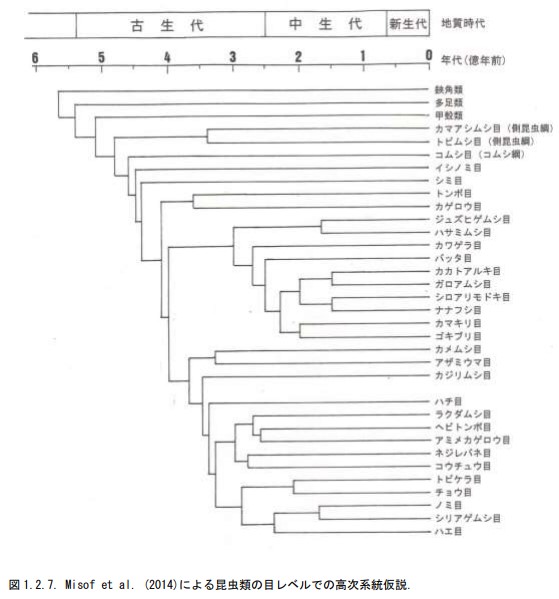

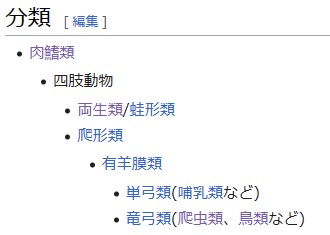

分類と種類を表にして示し、その進化の遺伝子系統図を載せています。

まずは一番身近な動物の昆虫から始めます。

昆虫の図鑑

昆虫は約100万種いて、原生生物の半分以上を占めると言われています。

節足動物の仲間として4億年以上ん前に生まれた古株です。

ここでは身近な、チョウとトンボ、そしてカブトムシを含む甲虫類やバッタを挙げ、残りは一括しました。

岐阜大学と岐阜聖徳大学のHPを参考にさせていただきました。

http://chigaku.ed.gifu-u.ac.jp/chigakuhp/html/kyo/seibutsu/doubutsu/01tonbo/index.html

http://www.ha.shotoku.ac.jp/~kawa/KYO/SEIBUTSU/DOUBUTSU/01tonbo/index.html

蝶

チョウの図鑑

分類の抜粋

上記HPを基に見ることのできた種類の箇所だけを抜粋し表にしました。

近くで普通に見られる種類は未確認でも入れてあります。

| 科 | 種 |

|

| アゲハチョウ科 | アゲハ、キアゲハ、クロアゲハ、アオスジアゲハ |

|

| シロチョウ科 | モンシロチョウ、キチョウ |

|

| テングチョウ科 |

|

|

| マダラチョウ科 | アサギマダラ |

|

| タテハチョウ科 | ツマグロヒョウモン、キタテハ、コミスジ |

|

| ジャノメチョウ科 |

|

|

| シジミチョウ科 | ヤマトシジミ |

|

| セセリチョウ科 | イチモンジセセリ |

|

とんぼ

トンボ図鑑

トンボのなかまはトンボ目に分類されます.

このなかまは大きな4枚のはねと大きな複眼をもつことが特徴です.

分類学上は、有翅亜綱のなかのトンボ目として位置づけられていて、

オスの外部生殖器、尾部附属器、はねの形や脈のようすから

、均翅亜目、

ムカシトンボ亜目、不均翅亜目の3つのグループに分けられています。

分類の抜粋

上記HPを基に見ることのできた種類の箇所だけを抜粋し表にしました。

写真もまだ用意できないものについては上記HPから転載させていただいています。*

| 目、科、属 |

|

|

均翅不均翅亜目きんしふきんしあもく

(ムカシトンボ亜目) |

|

|

| 不均翅亜目ふきんしあもく |

|

|

| ムカシヤンマ科 Petaluridae |

|

|

| オニヤンマ科 Cordulegastridae | オニヤンマ | * |

| ヤンマ科 Aeshnidae | ギンヤンマ | * |

| サナエトンボ科、ヤマトンボ科、エゾトンボ科 |

|

|

| トンボ科 |

|

|

| シオカラトンボ属 | シオカラトンボ(ムギワラトンボは雌) |

*

* |

| アカネ属Sympetrum |

ナツアカネ、アキアカネ、

リスアカネ、ノシメトンボ |

*

*

|

| コシアキトンボ属Pseudothemis |

コシアキトンボ

Pseudothemis zonata

|

|

| 均翅亜目きんしあもく |

|

|

| イトトンボ科 |

|

|

| キイトトンボ属Ceriagrion |

キイトトンボ

Ceriagrion melanurum | * |

| モノサシトンボ科 |

|

|

| アオイトトンボ科 |

|

|

|

|

|

カブトムシなど

甲虫目

| 目、科、属 |

|

|

| オサムシ亜目 |

|

|

| ハンミョウ科 |

|

|

| カブトムシ亜目 |

|

|

| クワガタムシ科 | コクワガタ、ノコギリクワガタ、 |

|

| コガネムシ科 |

|

|

| カブトムシ亜科 | カブトムシ |

|

| タマムシ科 | ヤマトタマムシ |

|

| コメツキムシ科 |

|

|

| テントウムシ科 |

|

|

| カミキリムシ科 | ルリボシカミキリ |

|

バッタ目(直翅目)

| 目、科、属 |

|

|

| バッタ亜目 |

|

|

| バッタ科 |

|

|

| トノサマバッタ亜科 | トノサマバッタ |

|

| ヒナタバッタ亜科 |

|

|

| ショウリョウバッタ亜科 | ショウリョウバッタ |

|

| イナゴ亜科 |

|

|

| オンブバッタ科 | オンブバッタ |

|

| ヒシバッタ科 |

|

|

| コオロギ亜目 |

|

|

| キリギリス科 | ヤブキリ |

|

| カネタタキ科 | カネタタキ |

|

| コオロギ科 | エンマコオロギ |

|

| カマドウマ科 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ナナフシ目 |

|

|

| カマキリ目 |

|

|

| ゴキブリ目 |

|

|

| カメムシ目(半翅目) |

|

|

| カメムシ亜目 | カメムシ、アメンボウ |

|

| ヨコバイ亜目 | セミ、ヨコバイ、ウンカ |

|

| アブラムシ上科(腹吻亜目) | アブラムシ |

|

| 蜂目 |

|

|

| ハチ亜目 |

|

|

| アリ科 |

|

|

| ハエ目(双翅目) |

|

|

| 長角亜目 | ガガンボ |

|

| 短角亜目 | アブ、ハエ |

|

鳥の図鑑

動物の中では昆虫に次いで鳥類、身近な鳥だけを挙げました。

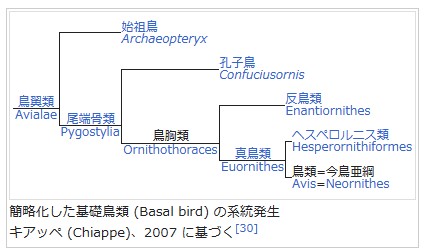

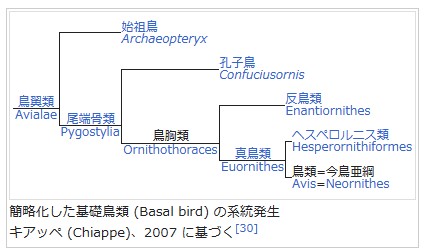

恐竜と近縁なことは良く知られています。

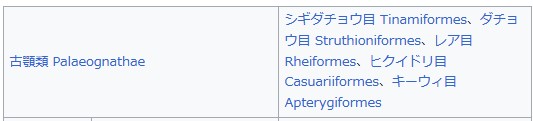

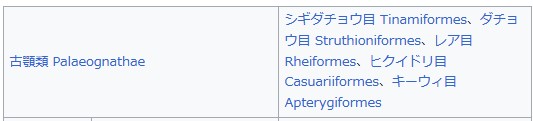

キジとカモは他よりも原始的とされています。

ダチョウなど日本に住んでいない原始的な鳥もありますが省略しました

身近な鳥の大半は最後に現れたスズメ目です

| キジ |

| キジ目 |

|

|

| カモ |

| カモ目 |

|

|

|

|

|

|

|

| 新鳥 |

| ツル目 |

|

|

| ハト | ハト目 | キジバト |

|

| ノガン | カッコウ目 | カッコウ |

|

| カイツブリ | カイツブリ目 | カイツブリ |

|

| 水鳥 | ペリカン目 |

|

|

|

| サギ科 | コサギ |

|

|

| カツオドリ目 | カワウ |

|

| 陸鳥 | タカ目 | トビ |

|

|

| フクロウ目 |

|

|

|

| キツツキ目 |

|

|

|

| ブッポウソウ目 |

|

|

|

| カワセミ亜目 | カワセミ |

|

|

| スズメ目 |

|

|

| スズメ目 |

|

|

|

|

| タイランチョウ亜目 |

|

|

|

|

| スズメ亜目 |

|

|

|

|

| カラス下目 | モズ科 | モズ |

|

|

| カラス科 | ハシブトカラス |

|

|

|

|

|

|

|

| スズメ下目 |

|

|

|

|

| シジュウカラ上科 | シジュウカラ科 | シジュウカラ |

|

|

| ウグイス上科 | ヒバリ科 | ヒバリ |

|

|

| ヒヨドリ科 | ヒヨドリ |

|

|

| ツバメ科 | ツバメ |

|

|

| ウグイス科 | ウグイス |

|

|

| メジロ科 | メジロ |

|

|

| ヒタキ上科 | ムクドリ科 | ムクドリ |

|

|

| ツグミ科 | ツグミ |

|

|

| スズメ上科 | スズメ科 | スズメ |

|

|

| セキレイ科 | セキレイ |

|

|

| ホオジロ科 | ホオジロ |

|

|

ウィキペディアによれば

現存(英語版)する鳥類は約1万種であり[5](これまでの各分類に基づき、8600種[2]や、9000種[3]などとしているものもある)、

四肢動物のなかでは最も種類の豊富な綱(分類目)となっている。現存している鳥類の大きさはマメハチドリの5cmからダチョウの2.75mにおよび、体重はマメハチドリが2g[6]、ダチョウは100kgである[7]。

化石記録によれば、鳥類は1億5000万年から2億年前ごろのジュラ紀の間に、獣脚類恐竜から進化したことが示されている[8][9]。そして

最も初期の鳥類として知られているのが、中生代ジュラ紀後期の始祖鳥 (Archaeopteryx) で、およそ1億5000万年前である[10]。現在では多数の古生物学者が、

鳥類を約6550万年前のK-Pg境界絶滅イベントを生き延びた、恐竜の唯一の系統群であると見なしている。

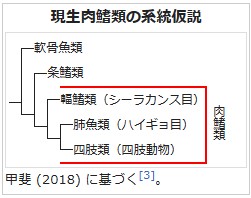

爬虫類・両生類など

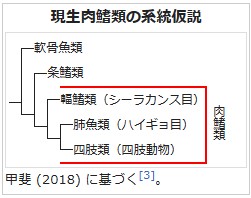

カエルやイモリやトカゲは身近にいます。これらは両生類や爬虫類で、シーラカンスや肺魚から分かれ、恐竜や鳥が後から分かれていきます。

有鱗目(ゆうりんもく, Squamata)は、爬虫綱の目の一つでトカゲ類・ヘビ類を含むグループ。

現生する爬虫綱4目の中では最大のグループで総勢7000種以上であり(1目だけで哺乳類全体の種数よりかなり多い)、この1目だけで現生爬虫類の全種数の95%以上を占める。

トカゲ亜目は20もの科とおよそ4500以上の種を含む爬虫類中最大のグループ。

| 両生類 | 目、科 | 種 |

| 平滑両生亜綱 |

|

|

| 無尾目ヒキガエル科 | 二ホンヒキガエル |

| 有尾目サンショウウオ |

|

| イモリ科 |

|

| 爬虫類3億年前 | カメ目 |

|

| 有鱗目トカゲ亜目 | トカゲ、カナヘビ、ヤモリ |

| ヘビ亜目 | アオダイショウ |

| ワニ目 |

|

植物の図鑑

植物は簡単には木と草に分けられるでしょう。

草や(苔など)はたくさん種類があるので、ひとまず、江古田の森で代表的な樹木だけ調べてみました。

但し分類は草も含めて示しています。

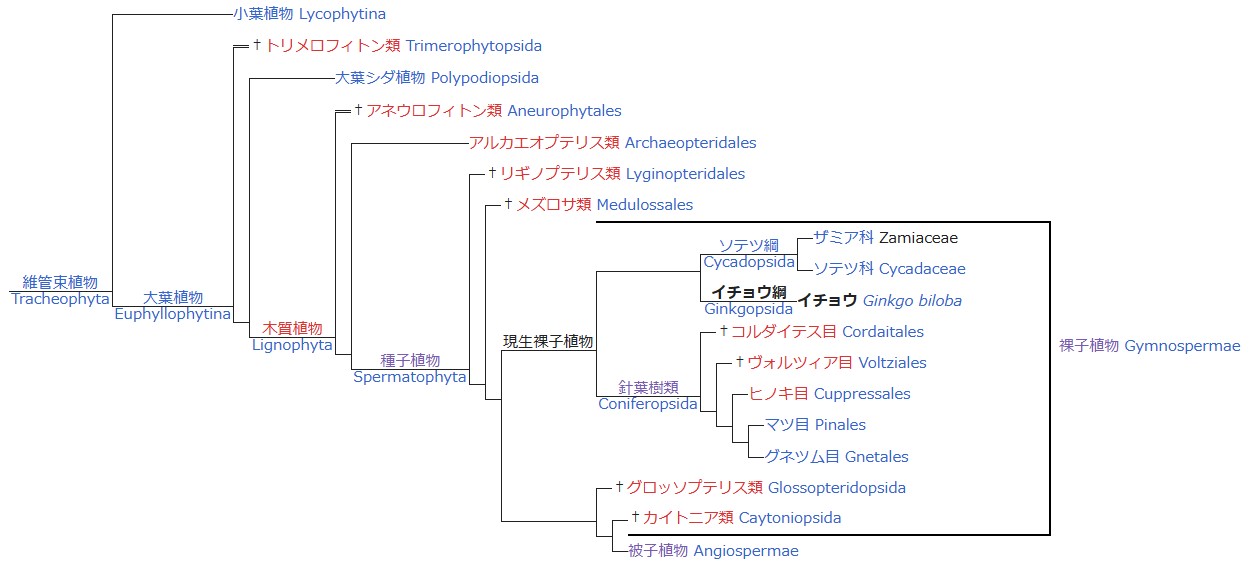

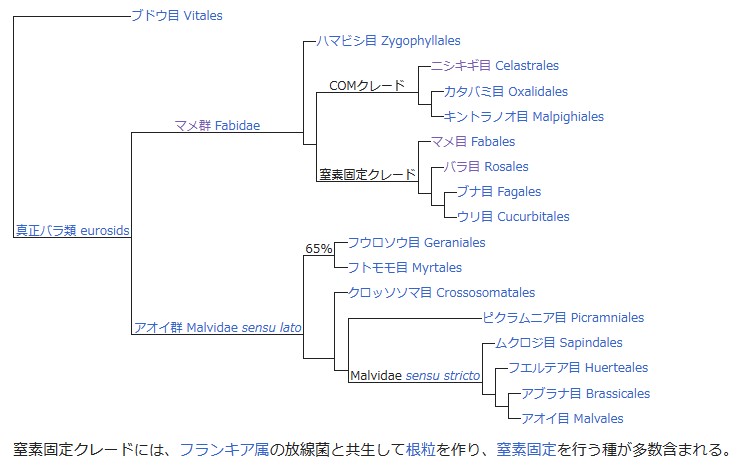

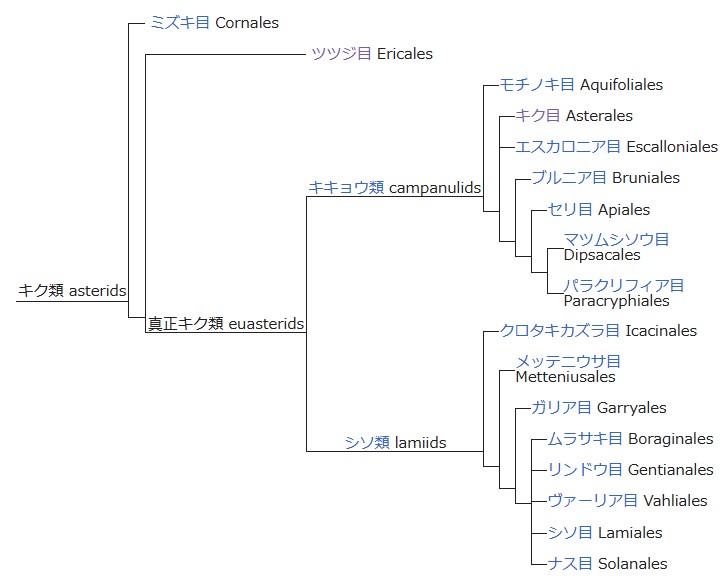

植物は裸子植物の次に被子植物ができて、その中では単子葉植物、双子葉植物の順で生まれたと考えられてきました。

しかし、モクレンの仲間だけは双子葉植物ですが単子葉植物より前に生まれたと考えられています。

双子葉植物はバラ類と後からできたキク類に分けられ、大半の木と草が含まれます。

樹木

江古田の森公園案内図には10本の木が載っています。

1イチョウ、 2シダレヤナギ、3タラヨウ、4ハナミズキ、5トチノキ、6ユリノキ、7アオギリ、8エゴノキ、9ヒマラヤスギ、10チャノキ

その他にもウメやサクラやイチョウやカブトムシの来るクヌギなどがあります。

| 分類、目以上 | 科 | 江古田の森 |

|

| 裸子植物 | イチョウ網 | 1イチョウ、 | 世界最古の現生樹木、3億年前 |

| 針葉樹類 | 9ヒマラヤスギ | 街路樹にも使われる |

| 被子植物 |

|

|

|

| モクレン類 |

|

| (前)双子葉で単子葉の前 |

| モクレン目 | モクレン科 | 6ユリノキ | 高さ50mまで、北米原産、リンネが命名 |

| 単子葉植物 |

|

| 最初の葉が1枚、イネ、タケ、ユリ、ヤシ |

| 真正双子葉類 |

|

| フタバ |

| バラ類 |

|

|

|

| マメ群 |

|

|

|

| ニシキギ目 | モチノキ科 | 3タラヨウ | 裏に字が書ける、郵便局の木 |

| キントラノオ目 | ヤナギ科、 | 2シダレヤナギ | 中国原産、街路樹など |

| マメ目 | マメ科 |

| エンドウ、アズキ |

| バラ目 | バラ科 |

| ウメ、サクラ、ナシ、リンゴ、イチゴ |

| ブナ目 | ブナ科 |

| クヌギ、カシ、シイ、クリ、(ドングリ) |

| アオイ群 |

|

|

|

| ムクロジ目 | ムクロジ科 | 5トチノキ | 栃の実から栃餅 |

| アオイ目 | アオイ科、 | 7アオギリ | 家具材のキリとは異なる |

| キク類 |

|

|

|

| ミズキ目 | ミズキ科 | 4ハナミズキ | 江古田の森の記念樹 |

| ツツジ目 | ヤッコソウ科 |

| 牧野富太郎が見つけた最初の属 |

| ツバキ科 | 10チャノキ | お茶の葉が採れる |

| エゴノキ科 | 8エゴノキ |

|

| 真正キク類 |

|

|

|

| キキョウ類、キク目 | キク科 |

| キク、ヒマワリ |

| シソ類 | ナス科 |

| アサガオ、ジャガイモ |

|

|

|

|

草

江古田の森公園公式HPから転載させていただきました。

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/504000/d002703.html

帰ってきたハナミズキ

1912年(明治45年)に東京市長であった尾崎行雄氏が、桜の美しさに魅せられた第27代タフトアメリカ大統領夫人たちの要望で3,000本の桜の苗木を送りました。これが後に世界でも有数の桜の名所となったワシントンのポトマックの河畔を彩る桜です。その返礼として、1915年(大正4年)に同国(この時の大統領は第28代ウィルソン大統領)から40本のハナミズキの苗木が届き、日比谷公園や野方苗圃などに植えられました。当時ここにハナミズキを始めとする街路樹の苗木を育てる野方苗圃があったことから、その原木の子孫の苗木を都立園芸高校から寄贈していただき、ハナミズキの丘に植えています。

ガーデニング学園表紙に戻る